芯片的“高烧”之痛:散热设计如何成为科技前进的守护神

在我们享受手机速度更快、电脑性能更强、人工智能更智能的同时,一颗颗微小的芯片正在内部经历着前所未有的“高烧”危机。这场危机的根源,正是我们熟知的摩尔定律。

为何芯片会“高烧不退”?

摩尔定律指出,芯片上集成的晶体管数量每18个月翻一番。这就像在一个固定大小的城市里,人口每隔一年半就增加一倍。人越多,产生的热量和拥堵就越严重。芯片也是如此,晶体管越密集,计算产生的热量就越集中,形成惊人的“热流密度”。

更关键的是,为了延续性能提升,业界采用了像3D封装这样的“摩天大楼”技术,将芯片层层堆叠。这虽然解决了空间问题,却把大量的热量“闷”在了内部,让散热变得前所未有的困难。正如英特尔前CEO科再奇所言,“热死亡”是摩尔定律终结的关键因素之一。

“高烧”的致命后果:可靠性危机

芯片的失效,超过一半与“热”直接相关。这并非危言耸听,而是有着严酷的物理法则:芯片的工作温度每升高10°C,其寿命就会减半。

您可以想象一下,让一个人持续在40°C和60°C的环境下高强度工作,谁的身体会先垮掉?芯片也一样。高温会加速电子迁移、材料老化等各种失效机制,直接威胁产品的可靠性和耐久性。同时,我们输入芯片的电能,约有80%都直接变成了需要散发的热量。性能越强,“发烧”就越严重。

因此,降低芯片工作温度已不再是“锦上添花”,而是保障其稳定运行和长久寿命的“生死线”。

如何为芯片“退烧”?汇为研发团队给出的散热设计的核心指导

面对这场“高烧”,卓越的散热设计成为了科技继续前进的守护神。其指导意义体现在以下几个层面:

1. 思维转变:从“后期补救”到“前期协同”

传统的设计流程是先设计芯片和电路,*后再想办法散热。现在必须改变!散热设计必须从产品规划的*初阶段就深度介入,与芯片设计、封装设计、PCB布局同步进行。芯片架构师需要和散热工程师紧密合作,从源头规划热量的产生和传递路径。

2. 材料革新:打通热量的“高速公路”

热量从芯片内部传导到外部,需要经过多种材料。每一处接口都是瓶颈。因此:

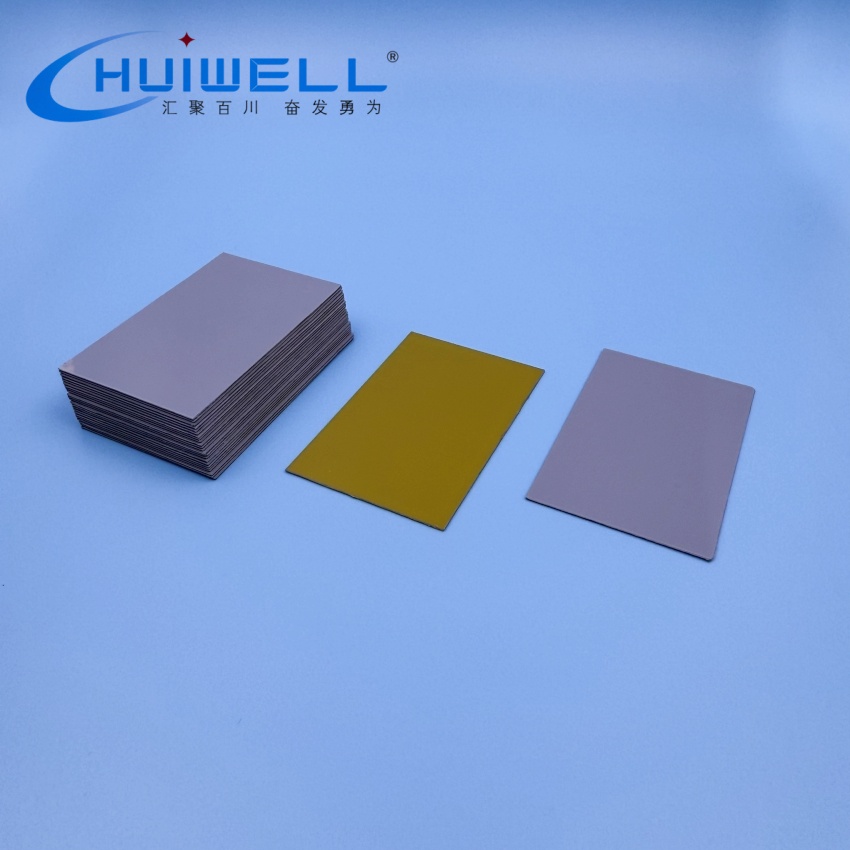

界面材料至关重要:高性能的导热硅脂HW-GR系列、相变导热材料HW-PCM系列、导热垫HW-G系列等,用于填充微小缝隙,降低“热阻”。

先进封装材料:采用热导率更高的金属复合材料、嵌入式微通道等,在芯片内部就构建起高效的散热通路。

3. 技术升级:构建全方位的散热体系

根据功耗和空间,构建分层的散热解决方案:

基础层面(几乎所有设备):“散热鳍片 + 风扇” 的组合依然是主流。优化鳍片结构、增大表面积、采用更高效的风扇是永恒的主题。

进阶层面(高性能CPU/GPU):“热管 + 均热板(Vapor Chamber)” 技术成为标配。它们能极快地将热量从局部热点均匀地扩散到整个散热器上,应对高热流密度挑战。

高端层面(服务器、超算):“水冷(液冷)” 技术正从数据中心走向个人电脑。液体比空气的吸热能力强得多,是应对极限功耗的必然选择。

前沿探索:针对3D堆叠芯片,研究人员正在探索微流体冷却(让冷却液直接流经芯片内部的微细管道)等更激进的技术,直击热源核心。

4. 系统优化:创造凉爽的“大环境”

好的散热不仅是冷却芯片本身,还要优化整个系统:

机箱风道设计:确保外部冷空气能顺畅流入,热空气能高效排出,避免热量积聚。

智能温控:通过传感器实时监控温度,并动态调整芯片性能(频率)和风扇转速,在性能和温度间取得*佳平衡。

结语

散热设计,这个曾经隐藏在光鲜性能背后的幕后英雄,今天已经站到了舞台中央。它不再只是一个简单的“风扇”问题,而是一项融合了材料科学、流体力学、结构设计和芯片技术的复杂系统工程。

为芯片成功“退烧”,意味着更稳定可靠的设备、更持久的使用寿命,以及打破“热死亡”魔咒、继续推动摩尔定律前进的可能。每一次流畅的游戏体验、每一次高效的数据处理,背后都离不开卓越散热技术的默默守护。重视散热,就是守护我们数字世界的基石。